Die Statistik zeigt, dass es bei allen Messungen Abweichler gibt, die aus der Reihe tanzen und nicht das widerspiegeln, was allgemein erwartet wird. Bei der Veröffentlichung von Computerspielen ist das nicht viel anders. Die sind mathematisch gesehen normalverteilt, nimmt man die Erwartungskonformität als Zufallsvariable. Bedeutet: Entspricht das Spiel den Erwartungen, die beim Publikum durch die Erfahrung mit ähnlichen Spielen entstanden sind? In den meisten Fällen schon. In einigen nicht. Und in wenigen gar nicht. Und dann kam Planescape: Torment. Einer jener Ausreißer, die jede Messreihe sprengen und alles auf den Kopf stellen. Wo das Ergebnis so weit vom Erwartungswert entfernt liegt, dass Statistiker als plausible Erklärung nur einen Messfehler akzeptieren würden. Welche Schlepper dieses Spiel damals auch immer entwickelt haben – sie waren in anderen Sphären unterwegs. Im Limbus, auf Mechanus, in Arkadien oder Elysum. Ebenen, die von Sigil aus, dem Zentrum des Multiversums, über ein Portal betreten werden können. Sofern man den passenden Schlüssel kennt. Und dorthin geht es nun zurück. In eine verdrehte Welt aus Schmerz, Erlösung, Erkenntnis und Reue. Die vor einem Vierteljahrhundert zwar nicht zeigte, was das Wesen eines Rollenspiels ändern kann – aber dafür, was es eigentlich ausmachen sollte.

Planescape: Torment (Interplay, 1999) – Rollenspiel-Exot mit überaus dichter Atmosphäre und bizarrem Setting.

Wer die goldene Hochzeit hinter sich hat, kann sich sicher bestens in die Situation hineinversetzen, in einer Leichenhalle aufzuwachen, sich an nichts mehr erinnern zu können und dann von einem Totenschädel vollgetextet zu werden. Zugegeben, kein netter Vergleich. Aber so geschah es dem Namenlosen – ein mit Narben übersäter Schleifer, dem bessere Zeiten längst was gegrinst haben. Nur ist seine Sachlage viel delikater. Und sein Leid gleich doppelt vorhanden. Denn er kann nicht sterben. Und probiert er’s doch, erwacht er wenig später ohne Erinnerungen nach kurzer Bewusstlosigkeit wieder. Fühlt sich, als hätte er ein paar Eimer Styxwasser gebechert. Ein endloser Alptraum aus runtergeschluckt und wieder ausgekotzt. Einziger Hinweis auf sein Schicksal sind ein paar eintätowierte Kritzeleien auf dem Rücken. Mit dem Hinweis, unter allen Umständen sein Tagebuch zu finden. Also versucht er zu enträtseln was geht, zieht los, häuft Leid an. Und wird von irgendeinem Dussel früher oder später wieder ins Totenbuch gesteckt. Erwacht aus kurzer Komaphase – und die Misere beginnt erneut. Kein Wunder, dass auf seiner linken Schulter das „Symbol der Folter“ eintätowiert ist.

Im Vergleich zum Leid des Namenlosen verblassen die Luxusprobleme anderer Figuren aus anderen Rollenspielen schnell. Und vor allem die der Spieler, die damals vor dem Rechner saßen und sich fragten, was für ein bizarres Spiel da gerade installiert wurde. Denn die typischen RPGs in den „Dungeons & Dragons“ Spielwelten waren meist anders und klassisch gestrickt: Eine gemischte Heldentruppe zieht los, um irgendwo das Böse zu beseitigen. Klingt banal, hat aber immer gut unterhalten. Okay, in „Baldur’s Gate“ (Interplay, 1998) spielte man ein Kind des „Bhaal“, dem toten „Gott des Mordes“. Und musste sich im Nachfolger entscheiden, ob man dessen dunkles Erbe annimmt. Oder den Makel akzeptiert und irgendwie damit weiterlebt. Auch kein leichtes Schicksal. Wenngleich noch weit entfernt von endloser Folter. Als „Planescape: Torment” hier zur Jahrtausendwende erschien, hatte ich „Baldur’s Gate“ gerade durchgespielt. War mental noch halb in den „Vergessenen Reichen“ unterwegs. Und froh, dass nach längerer Durststrecke wieder PC-Rollenspiele in den „D&D“-Spielwelten stattfinden. Nur war ich kaum auf das vorbereitet, was mich diesmal erwartete.

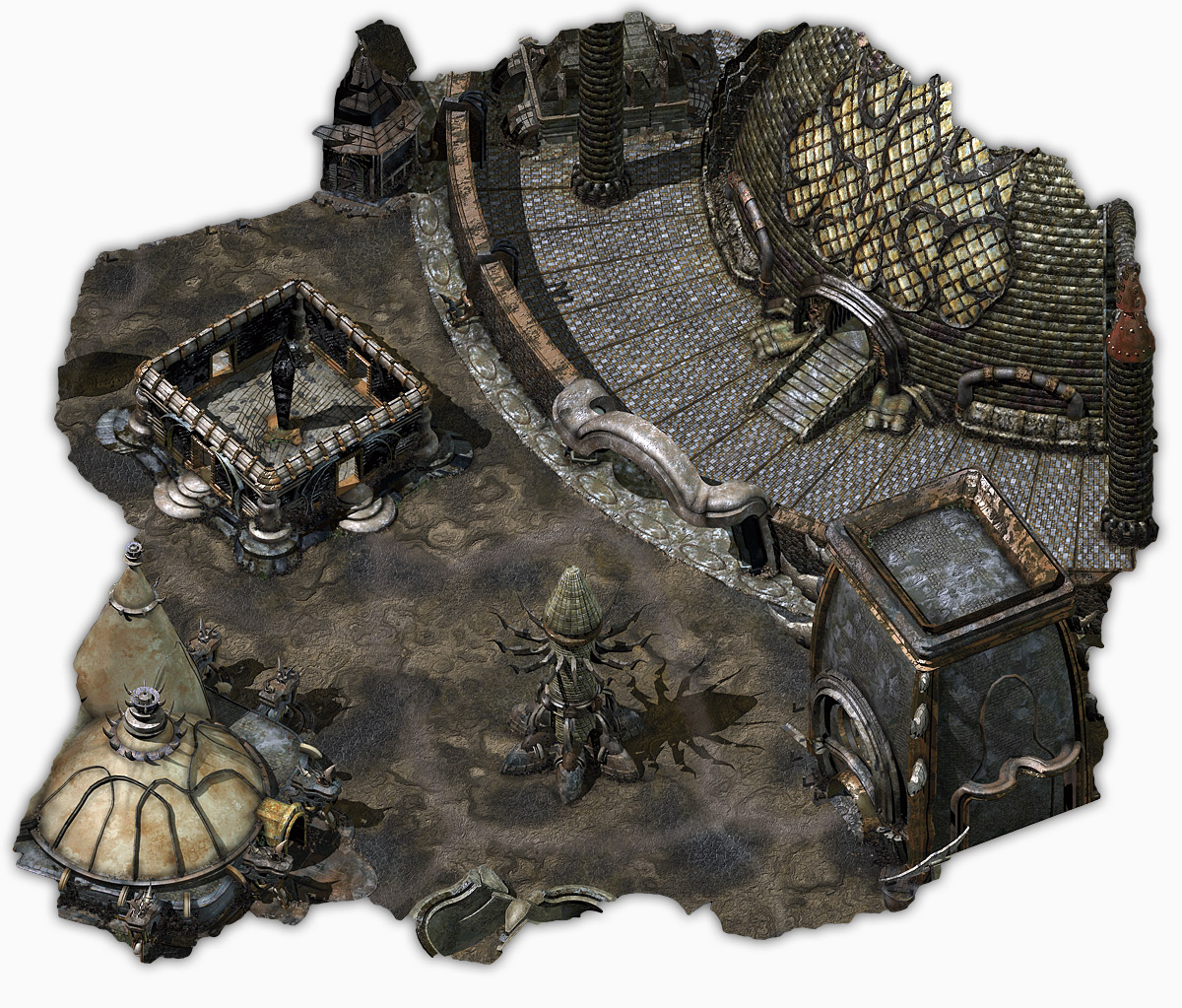

Die Slums von Sigil. Hier in der Leichenhallte beginnt das Spiel und man erfährt eine bizarre Welt, die von der Architektur her stark den Carceri-Skizzen von Giovanni Piranesi (venezianischer Architekt zur Zeit der Aufklärung) ähnelt. Noch bizarrer als die Architektur sind allerdings die Bewohner, die sich hier tummeln.

„Dungeons & Dragons” – viel Regelwerk und ein paar Spielwelten

Dabei fand mein Erstkontakt mit den „Vergessenen Reichen” (eine der Kampagnenwelten) schon vor über 30 Jahren statt: „Eye of the Beholder” (SSI, 1991) war auf dem Amiga mein Einstieg in die Welt der Gesinnungen, Würfe und Klassen. Und „Advanced Dungeons & Dragons”, die zweite Edition des Regelwerks, wurde mir ein Begriff. Dass sich dahinter nicht nur Computerspiele verbargen, sondern auch eine lange Tradition an „Pen-&-Paper”-Rollenspielen, die 1974 von Gary Gygax (1938-2008) ins Leben gerufen wurde, war mir da noch nicht bekannt. Zumindest spürte ich sofort, dass das „D&D”-Kernprinzip, bei Aktionen mit ungewissem Ausgang den zwanzigseitigen Würfel sprechen zu lassen, mir mehr zusagt als hastiges Knopfdrücken am Joystick. Denn auch wenn ich mit Shootern aufgewachsen bin, war ich schon immer mehr Stratege. Und als solcher hasst man nichts mehr als Aktionismus – das planlose, kaum effektive und undurchdachte Ausführen von Aktionen: Zehnmal abdrücken, in der Hoffnung, dass ein Schuss trifft. Sunzi (chinesischer Militärstratege) hätte vor Scham sein Gesicht verloren. Nun gut, aber wie passen kaum planbare Zufallswürfe und Strategie zusammen?

Für sich genommen kaum. Hier kommen aber etliche Modifikatoren ins Spiel, die man sinnvoll planen und aufbauen muss. Ohne sie wäre man tatsächlich mehr beim „Kniffel”-Spiel gelandet. Und die Modifikatoren können komplex werden. Denn nicht nur die Rüstungsklasse hat Einfluss auf Angriffs- und Rettungswürfe, sondern auch die Attribute der Figur sowie gewisse Inventargegenstände. Hinzu kommen die Gesinnungen, Rassen als auch Charakterklassen, die wiederum vieles beeinflussen werden. Die Gesinnung spiegelt dabei die moralischen und ethischen Ansichten (gut, neutral, böse) einer Spielfigur wieder sowie dessen Beziehung zur Ordnung (rechtschaffen, neutral, chaotisch). Und die Charakterklasse (die „Rolle”) bestimmt die Ausrichtung einer Figur. So widmet man sich als Magier primär den arkanen Dingen. Als Dieb der Kunst des Tarnen und Täuschens (inklusive Schlösserknackens). Und als Waldläufer sucht man den Einklang mit der Natur und schärft die Sinne. Dementsprechend sollten auch die Attribute einer Figur veredelt werden. Ein Kleriker benötigt zum Gedeihen viel Weisheit, ein Kämpfer eher Stärke und Kondition. Alles alte Hüte, wenn man sich mit Rollenspielen ein wenig auskennt.

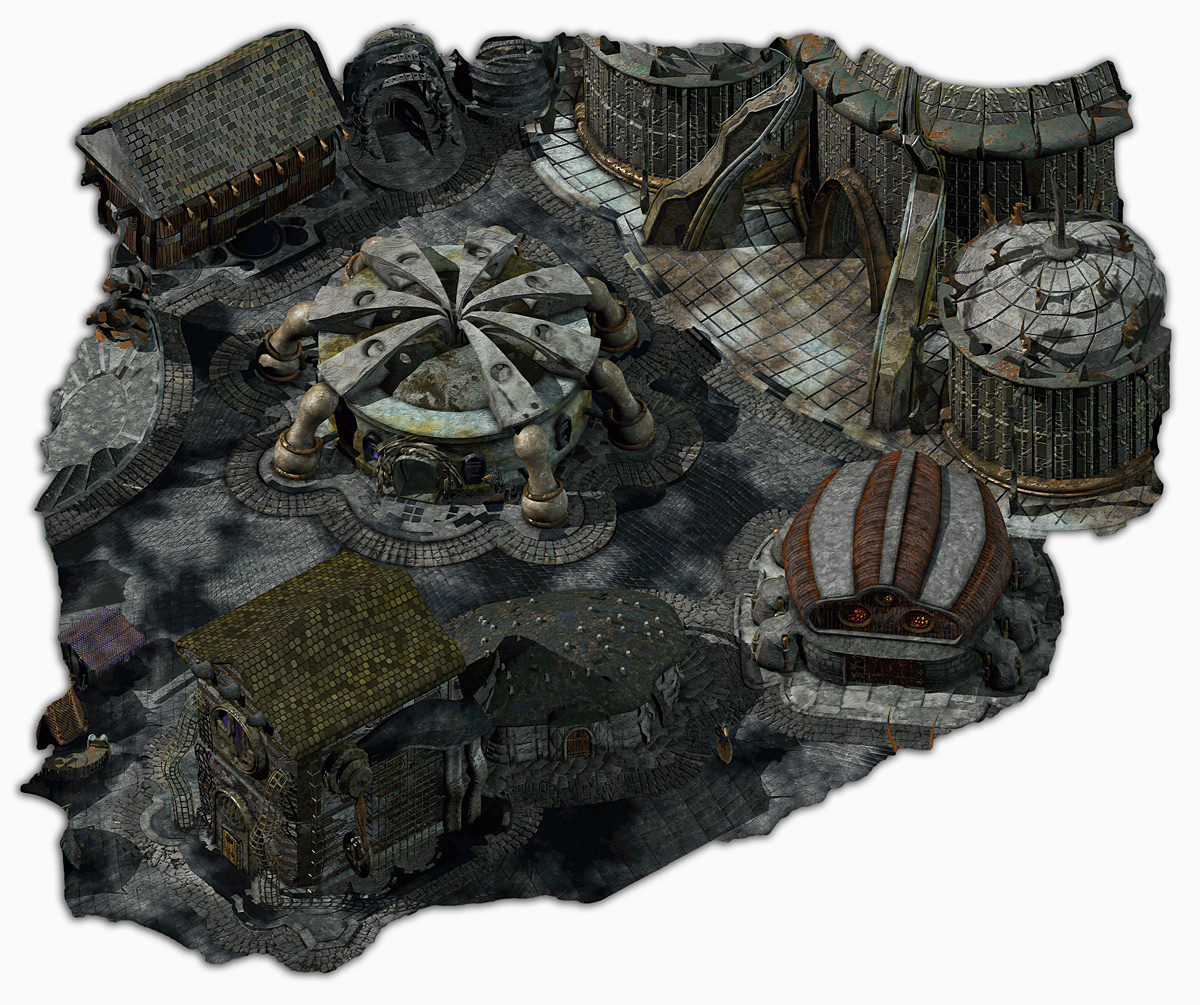

Der Bezirk der Kuratoren. Die Oberstadt ähnelt von der Architektur den Slums, ist aber mit weniger chaotischen und aggressiven Bewohnern bevölkert.

Ein Rollenspiel beinhaltet also mehr als nur vorübergehend in eine andere Rolle hineinzuschlüpfen. Für Erfahrene ebenfalls kalter Kaffee. Nur, wer mit der Materie so gar nicht vertraut ist, denkt bei „Rollenspielen” im besten Fall noch an irgendwelche Albernheiten aus der Schulpädagogik – oder den Handwerker, der bei der Hausfrau klingelt und „ein Rohr verlegen” will. Auf den Punkt gebracht sind Fantasy-Rollenspiele aber nichts anderes als eine Abbildung unserer Welt im Kleinen – eingerahmt in ein fremdes Setting. Wo sich Individuen durch beliebig viele Attribute beschreiben lassen (der n-dimensionale Vektorraum lässt grüßen), ihre eigene Geschichte erleben und durch Erfahrung an Reife und Erkenntnis gewinnen. Ist das Regelwerk komplex genug, fehlt zur erfüllenden Rollenspiel-Erfahrung nur noch eine gute Geschichte. Die in einem äußeren Rahmen (dem Setting) angesiedelt ist. Solche Kampagnenwelten stehen bei „Dungeons & Dragons“ einige zur Auswahl. Zu den bekanntesten wohl „Grayhawk” als auch die „Vergessenen Reiche” zählen. Und „Planescape” (von David „Zeb“ Cook entwickelt) ist die mit Abstand sonderbarste Welt. Und eine, zu der bislang nur ein einziges lizensiertes Computer-Rollenspiel veröffentlicht wurde.

Angesiedelt ist dieses Setting in den „Äußeren Ebenen”, die neben der aus „Baldur’s Gate“ bekannten „Materiellen Ebene” eine von insgesamt fünf Hauptebenen im D&D-Kosmos stellt. Und die wiederum in 16 Unterebenen gruppiert ist, die sich um den zentralen Mittelpunkt „Außenlande” anordnen, in dessen Zentrum sich die neutrale Stadt „Sigil” mit ihren vielen Portalen befindet. Sigil stellt dabei ein echtes Kuriosum dar. Sie hat keinen Horizont. Und schwebt als torusförmiges Gebilde im Zentrum der Außenlande. Sie beherbergt viele Bünde mit unterschiedlichsten Philosophien und Kodizes. Ein weiteres Element von Planescape ist der seit Ewigkeiten lodernde „Blutkrieg” der unteren Ebenen zwischen den „Tanar’ri” des „Abgrunds” (chaotische Gesinnung) und den „Baatezu” auf „Baator” (rechtschaffene Gesinnung), der immer wieder neu befeuert wird. Im Grunde könnte es den anderen Ebenen egal sein, wenn sich ein paar Teufel und Dämonen um Ordnung und Chaos streiten – nur ist die Angst vor einem Ungleichgewicht hoch, sollte eine der beiden Parteien irgendwann siegen. So verstricken sich auch immer wieder Außenstehende in diesem Konflikt. Besonders die Tanar’ri sind sehr geschickt darin, Sterblichen einen Vertrag zur Teilnahme aufzuschwatzen und sie mit verlockenden Dingen zu ködern.

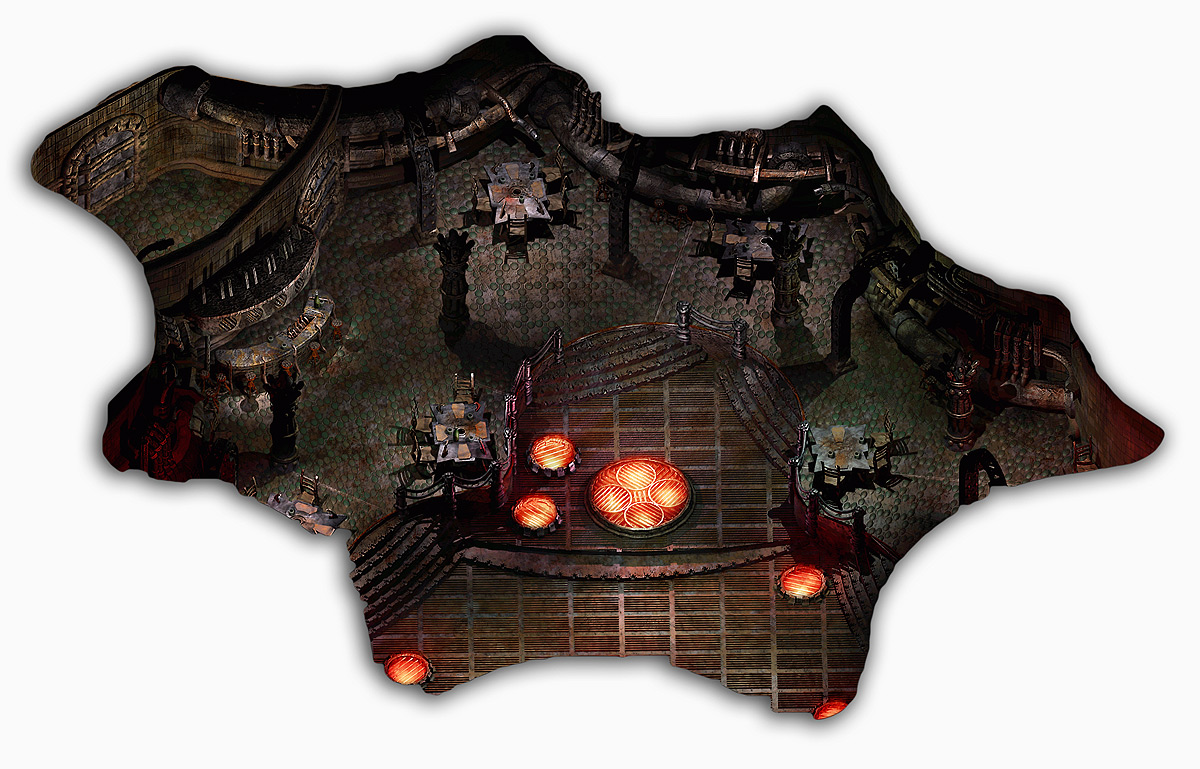

Der Thronsaal des Schweigenden Königs in den Toten Landen. Um dorthin zu kommen, muss man sich mit allerlei Untoten abgeben, unter anderem der muffigen Mary, und erfährt shcließlich, dass der König vor langer Zeit den wahren Tod wählte und die Untoten verraten hat.

„Planescape: Torment” – der Schleifer, der dem Blutkrieg entkommen wollte

Einen solchen Knebelvertrag hat der Namenlose im Laufe seiner Existenzen vermutlich selber einmal abgeschlossen. Oder es war die Angst, als Sühne für gewisse Taten irgendwann auf die untersten Ebenen verdammt zu werden. Und dann auf ewig im Blutkrieg dienen zu müssen. Was immer es war, sein Wunsch nach Unsterblichkeit schien die einzige Möglichkeit, diesem Schicksal doch noch irgendwie zu entkommen. Nur war die Umsetzung durch die Nachthexe Ravel mit die schlechteste Wahl, die er hätte treffen können. Das Ritual ging in die Hose. Und zwar völlig. Denn indem Ravel seine Sterblichkeit von der körperlichen Hülle trennte, manifestierte sich diese in der Gestalt des „Transzendenten” wieder – als eigenständige und böswillige Wesenheit, die wenig Interesse daran hat, irgendwann wieder einmal mit dem Rest zu verschmelzen. Dramatischer ist allerdings, dass jedes Mal, wenn der Namenlose sterben müsste, er nicht nur alle Erinnerungen verliert, sondern irgendeine andere arme Sau an seiner Stelle dran glauben muss. Die dann als gepeinigter Schatten umherstreift und früher oder später bei ihm auf der Matte steht.

Das ist das Los des Namenlosen. Und diese verworrenen Zyklen aus Tod und Auferstehung machen nun seit längerem seine Existenz aus. Und nach einem dieser Alpträume beginnt das Spiel. Dem Namenlosen wurden mal wieder die Lichter ausgeblasen. Und so erwacht er planlos in der Leichenhalle von Sigil. Wer er ist und wie er dort hingekommen ist, bleibt für ihn ein Rätsel. Etwas Licht ins Dunkle bringt Totenschädel „Morte“ (Mortimer Rictusgrin), der zwar ein lebhaftes Mundwerk besitzt, ansonsten aber ziemlich tot scheint. Indem man ihn die eintätowierten Notizen auf dem Rücken vorlesen lässt, erfährt man auch die ersten Spielziele. Wer ihm diese Infos dort hineingestochen hat, und wie Morte es schafft zu schweben, bleiben vorerst noch Mysterien. Zumindest gilt es, aus der Leichenhalle zu entkommen, ein gewisses Journal und Lumpensammler „Pharod“ zu finden. Draußen in den Slums von Sigil nimmt man ungeschönt die Schmutzigkeit und das Morbide wahr, das diese Region kennzeichnet. Der Bezirk wird überwiegend von Tieflingen (Mischling aus Mensch und Scheusal), wandelnden Leichen und Menschen in staubigen Roben bevölkert.

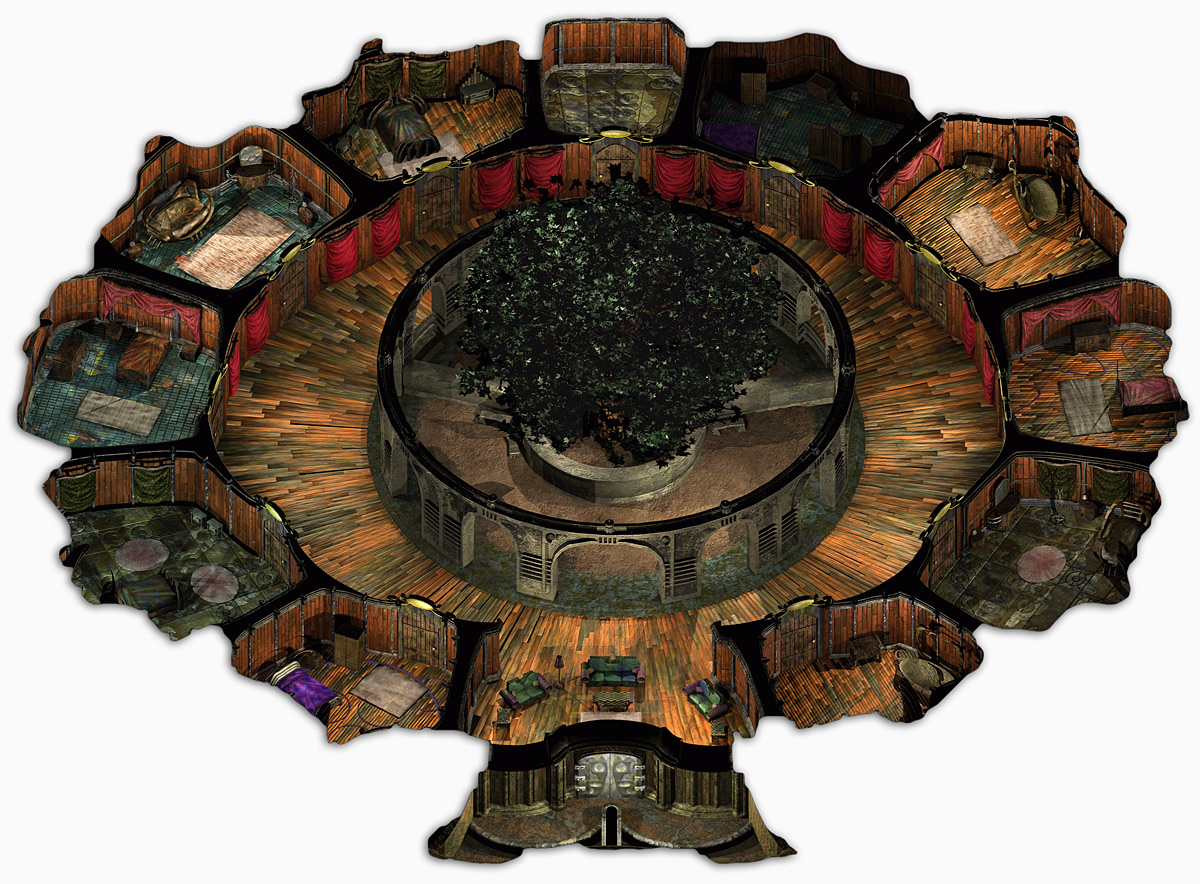

Das Bordell zur Befriedigung intellektueller Lüste. Hier trifft man auf Grace mit ihren neun Schülerinnen sowie Luis, dem Kleiderschrank. Neben viel Konversation mit den Huren ist man unter anderem damit beschäftigt, einen verlorenen Duft wiederzufinden sowie den Schlüssel zu Ravels Irrgarten herauszufinden.

Morte als Schlepper erklärt, dass der Bund der „Staubmenschen“ den „wahren Tod“ sucht. Und Zombies als Arbeitskräfte einsetzt, die träge vor sich hin wursteln. Eine dieser Leichen wurde offensichtlich als Anschlagsäule abgestellt. Vollgeheftet mit Botschaften und etwas Werbung. Im Kopf steckt ein Backstein, den man zusammen mit etwas Hirnmasse herausziehen kann. Und dann in Mortes Inventar verstaut – wo immer sich das befinden mag. Morte ist nicht nur der erste Begleiter im Spiel, er stellt auch mit das Kurioseste dar, das man bislang in Rollenspielen so antraf. Sein Werkzeug ist die Knochenschüssel, die als Waffe und zum Formulieren übelster Beschimpfungen dient. Bevor es zum Lumpensammlerplatz geht, trifft man in der „Bar zur schwelenden Leiche” auf zwei weitere Bekannte aus früheren Inkarnationen. Den durchgedrehten Magier „Ignus“, der als menschliche Fackel die Bar dekoriert. Und Githzerai „Dak’kon“, dessen „Karach-Klinge“ alleine aus Gedanken geformt wird – und dessen Schärfe eng an seinem momentanen geistigen Zustand gekoppelt ist. Dass das Schicksal der beiden Resultat früherer Inkarnationen des Namenlosen ist, bleibt hier noch verborgen. Auch wenn man als Spieler vermutet, dass alles mit der Historie des Namenlosen zusammenhängen muss. Spätestens dann, wenn man beim Barkeeper „sein” Auge abholt, das einer der Vorgänger als Pfand hinterlassen hat.

Der Kontakt mit Leichensammler Pharod bringt den Namenlosen nicht wirklich weiter, auch wenn sein Rücken etwas anderes versprach. Weder Tagebuch noch Grund der Unsterblichkeit werden entdeckt. Zumindest scheint Pharod den Namenlosen zu kennen. Und bietet ein paar Infos an, sofern dieser für ihn hinunter in die „Toten Lande” steigt und dort nach einer gewissen Bronzekugel sucht. „Ein nach ranziger Vanille riechendes Etwas” – entsteigt der Erinnerung, sofern die Weisheit hier schon ausreicht. Dass Pharods versprochene Daten kaum weiterhelfen, wenn man mit dem Ding zurückkehrt, versteht sich von selber. Dafür bekommt man seine feurige Ziehtochter „Annah” als neue Begleiterin aufgedrückt, die einst eine der Leichen des Namenlosen fand und zu Pharod brachte. Als Halbscheusal hat sie ein ähnlich scharfes Mundwerk wie Morte. Und zusätzlich einen Rattenschwanz, der wild hin und her peitscht, wenn sie wütend ist. Mit dem Trupp seltsamer Gefährten können nun die Slums verlassen und der Bezirk der Kuratoren betreten werden, der von der Atmosphäre das ziemliche Gegenteil dessen stellt, was man bislang erlebt hatte. Vorher muss allerdings noch eine „schwangere” Gasse entbunden werden, damit diese sich teilt und den Weg dorthin freigibt.

Der Unterschlupf von Fhjull Schlangenzunge in den außenlanden. Fhjull ist ein rechtschaffend-böser Cornugon, der sich irgendwann einmal von einem Deva einen Vertrag hat aufschwatzen lassen, der ihn dazu verpflichtet, fortan nur noch die Wahrheit zu sprechen und Gutes zu tun.

Auch wenn die Oberstadt mit den besser gekleideten Bewohnern und Aasimaren (Mischling aus Mensch und Götterwesen) weniger befremdlich als die Slums wirkt, steht diese Region dem Absonderlichen in nichts nach. Im Bordell trifft man auf „Grace, die Gefallene”, die Mortes Kuriosität mit ihrer Widersprüchlichkeit noch übertrumpft. Als Tanar’ri wurde sie einst von ihrer Mutter an die Baatezu verkauft, konnte sich erretten und führt nun als „Sinnsatin” (mit rechtschaffend neutraler Gesinnung) einen Puff, der sich ausschließlich der Befriedigung intellektueller Bedürfnisse verschrieben hat. Also im Grunde das, was man spät abends bei 3sat als Talkshow präsentiert bekommt. Im Gegensatz zu anderen Sukkuben ihrer lüsternen Art trägt sie einen Keuschheitsgürtel und dient als Klerikerin fortan dem Wohl der Gruppe. Und erklärt, dass das Multiversum nur durch die Sinne wahrhaft erkenn- und verstehbar wäre. Zu diesem Zweck betreibt die „Gesellschaft der Empfindungen” in der Städtischen Festhalle sog. „Sinnsorien”, wo sich konservierte Erfahrungen wiedererleben lassen. Dort erfährt man dann auch, wie man Nachthexe Ravel findet, die sich in ihrem eigenen Irrgarten verkrochen hat.

Zu diesem Zeitpunkt nähert sich das Spiel so langsam dem Ende zu. Nach langer Konversation mit der Hexe lüftet sich ein Großteil der Geschichte. Anschließend folgt noch ein Abstecher in die unteren Ebenen nach Baator und Carzeri, um sich schon einmal an die Höllenluft zu gewöhnen. Die Schädelsäule auf Baator liefert wichtige Informationen und man erfährt, dass auch Morte einst in diesem plappernden Haufen aus Verrätern und Lügnern gefangen war. Etwas später endet das Spiel dann praktisch dort, wo es auch angefangen hatte: Auf der negativ-materiellen Ebene „Festung der Reue“, die man von der Leichenhalle in Sigil aus schon problemlos mit dem passenden Schlüssel hätte erreichen können. Wenig verwunderlich, dass Morte diesen die ganze Zeit über kannte. Und auch wusste, wie man dort hineinkommt. Er hatte allerdings seine guten Gründe, diese Information vorerst nicht breitzutreten und dem Namenlosen nur soviel wie nötig mitzuteilen. Im letzten Abschnitt decken sich dann die verbliebenen offenen Fragen auf. Und das Mysterium um die Existenz des Namenlosen wird enthüllt.

Das Versteck von Pharod unter dem Lumpensammlerplatz. Es geht das Gerücht um, dass Pharod aufgrund der schieren Menge an Leichen, die seine Sammler zur Leichenhalle bringen, möglicherweise selbst Menschen tötet. Sehr verdächtig ist, dass die von ihm abgelieferten Leichen oft ihrer Wertgegenstände beraubt wurden.

Alles begann vor sehr langer Zeit damit, dass ein gewisser Mortimer den (ursprünglichen) Namenlosen dazu verleitete, ein schreckliches Verbrechen zu begehen. So schwerwiegend, dass ein einzelnes Leben nicht ausreichen konnte, um alles wieder gutzumachen. Die Tat zutiefst bereuend, schien die Unsterblichkeit die einzige Möglichkeit, um ausreichend Zeit zur Sühne zu erhalten. Mit dem missglückten Unsterblichkeitsritual reisten aber von nun an die vielen Inkarnationen des Namenlosen durch die Ebenen. Versuchten mehr oder weniger erfolgreich, aus den fragmentierten Erinnerungen vergangener Existenzen herauszufinden, worum es eigentlich geht. Inkarnationen, die alle grundverschieden in ihrer Struktur und Persönlichkeit waren. Mal gut, mal böse, mal irgendwo dazwischen – und manchmal auch völlig entgleisend. So wurde die eigentliche Absicht zur Sühne des ersten Namenlosen zunichte gemacht, da viele der folgenden Inkarnationen alles noch viel schlimmer machten. Denn auch wenn am Ende des Weges der Schuh noch ein paar saubere Stellen zeigt, ist er dennoch viel zu oft durch Kacke gelatscht.

Bevor es zum finalen Showdown mit dem Transzendenten kommt, steht der Namenlose in der Festung der Reue abschließend drei Manifestationen seiner nachhaltigsten Inkarnationen gegenüber. Deren Hinterlassenschaften und Spuren sich wie ein roter Faden durch das Spiel zogen. Die „gute“ Inkarnation war der Erste, der das Unheil in Gang setzte und den Stein ins Rollen brachte. Trotz Reue waren seine Taten zweifelsohne alles andere als gut. Die „paranoide“ Inkarnation war ein Wahnsinniger, der Fallen aufstellte und jeden tötete, den er als Bedrohung ansah. Und die „praktische“ Inkarnation übte den größten Einfluss auf die Ebenen aus. Er war berechnend, rücksichtslos und überaus intelligent. Er schrieb das Tagebuch und ließ die Anweisungen auf dem Rücken tätowieren, damit spätere Inkarnationen sich schneller zurechtfinden. Er befreite Morte von der Schädelsäule und zwang ihn seinen Willen auf. Er brachte den Verräter Pharod dazu, für ihn nach der Bronzekugel zu suchen, indem er ihn glauben ließ, sie würde ihn vor einem Abstieg in die Hölle bewahren. Und er versklavte Dak’kon, den er vor dem sicheren Tod rettete und ihn Treue schwören ließ. Der ihm dann Knechtschaft bis zum Tod schwor – unwissend, dass er einem Unsterblichen diesen Schwur gab.

Die Bar „Zur schwelenden Leiche“ trägt ihren Namen aufgrund ihrer Götze, dem verrückten Magier Ignus, der einst nach einem Ausraster in eine menschliche Fackel verwandelt wurde und seitdem ohnmächtig im Eingangsbereich der Bar vor sich hin schwebt.

Was kann das Wesen eines Menschen ändern?

Mit dem Ende der Reise des Namenlosen erfuhr man eine tiefsinnige und komplexe Geschichte in einer bizarren Welt, die eigenen Gesetzen und ihrer eigenen Logik folgte. Eine Geschichte ohne Albernheit und Schnörkelei. Die in einem Augenblick die Schönheit der Existenz offenbarte und im nächsten eine Ladung Schmutz dem Spieler vor die Füße kippte. Das haben nicht viele Rollenspiele geschafft. Vor allem nicht die „Convenience-Produkte” jüngerer Jahre. Schaut man genau hin, muten dort eigentlich nur die Charaktere etwas anders an. Tragen exotische Namen und beherrschen noch den einen oder anderen Zauber. Sind in der Regel aber nicht anders gestrickt als Figuren in US-amerikanischen Sitcoms. Eingerahmt in ein Setting, das sich nur selten von den Konflikten in unserer Welt unterscheidet: Konfrontationen finden aufgrund von Banalitäten, niederen Motiven – oder um des Kampfes willen statt. Solche „Popcorn-Rollenspiele” können natürlich auch unterhaltsam sein. Das hat „Fable” (Lionhead, 2004) vor 20 Jahren bereits gezeigt. Aber es sind keine Werke, die hängenbleiben. Keine, die einen beeinflussen und zum Innehalten bewegen. Nichts Zeitloses, das nach 25 Jahren noch glänzt. Wenn ich an „Planescape: Torment” zurückdenke, plappert die Erinnerung wie Morte. Bei „Fable” bleibt immerhin das Andenken, dass die Spielfigur auch furzen konnte.

Lustigerweise erklärt Morte sein Schweben in einem seiner Momente auch mit Flatulenz. Und genauso verdreht wie ein schwebender Totenschädel, der sich selber als „Mimir” (enthaupteter Weissager der nordischen Mythologie) oder als „Kopf des Vecna” (böser Lich aus der ersten „D&D”-Edition) bezeichnet, ist die zentrale Frage des Spiels, was das Wesen eines Menschen ändern kann. In einer Schlüsselszene wollte Ravel vom Namenlosen (mal wieder) die Antwort darauf wissen. Und man erfuhr, dass die alte Vettel diese Frage schon vielen Bittstellern vorher gestellt hat. Und ganz gleich der Antwort, der Schlucker musste jedes Mal dran glauben. Denn die vernarrte Ravel wollte nur die Antwort des Namenlosen auf diese Frage hören. Der ihr die Frage ursprünglich selber gestellt hat. Und man als Spieler x-beliebig darauf antworten kann. Was unterschwellig andeutet, dass es eine dieser Fragen ist, auf die es entweder keine Antwort gibt – oder die Antwort schlicht „nichts” lautet. Also mehr fortlaufender Witz als philosophisches Dilemma. Wobei, man könnte diese Frage durchaus auch mit einem anderen zentralen Element des Spiel beantworten – und die Antwort würde dann „der Wille” lauten.

Denn auch dieser Baustein zieht sich wie ein roter Faden durchs Spiel. Prentice Mulford (Mystiker und Journalist im alten New York) bezeichnete es vor über 100 Jahren als „ziehende Kraft des Gemüts”. Er hätte sich in Sigil sicher bestens aufgehoben gefühlt. Und meinte damit nichts anderes, als dass Position und Ausrichtung des Geistes kontinuierlich Realitäten formen. Oder einfacher ausgedrückt, der Glaube Berge versetzt. In Planescape ist diese Kraft aber noch viel ausgeprägter vorhanden. Alles beeinflusst jeden, selbst die Umwelt. Glaube, Verrat und Emotionen sind hier scharfe Klingen, die ganze Straßenzüge neu formieren können. Der Wille kann selbst unsterbliche Wesen töten. Umgesetzt wurde das, wie vieles andere auch, mit einer guten Portion Humor. Denn lügt der Namenlose nur oft genug und gibt seinen Namen mit „Adahn” an, so erscheint irgendwann später in der Bar tatsächlich ein Schlucker, der auf diesen Namen hört. Sich sonst aber an nichts mehr erinnern kann. Und im Bordell hat sich ein Magier namens Luis eingenistet. Und sich entschlossen, seine Existenz als Kleiderschrank zu erfahren. Tja, wer träumte noch nie davon, so einfach an gebrauchte Damenunterwäsche heranzukommen? In Planescape möglich. In Japan gab es in den Neunzigern immerhin mal ein paar Automaten dafür.

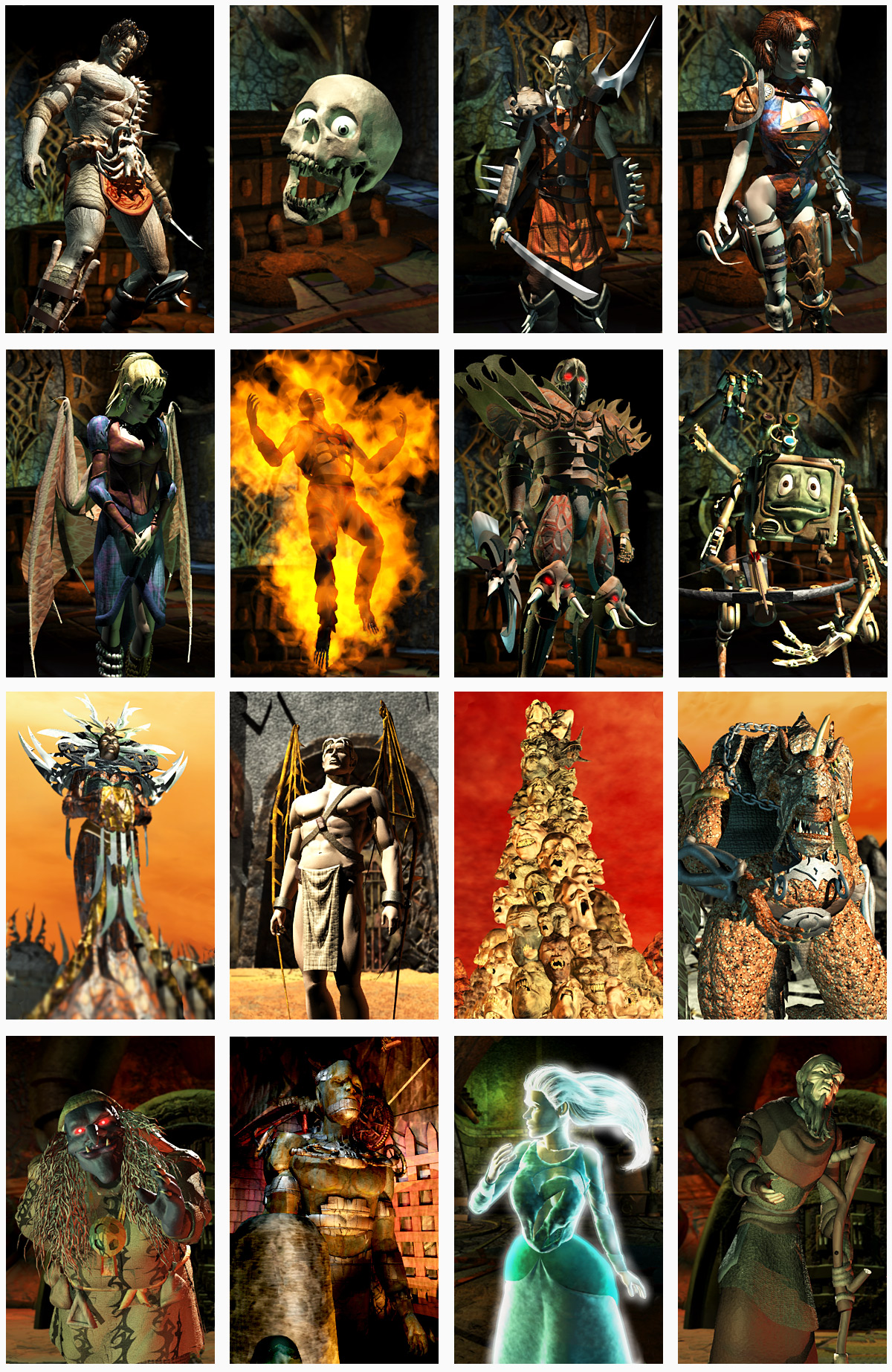

Die Figuren der Spielwelt: Der „Namenlose“, der schon viel zu oft inkarnierte. „Morte“, plappernder Totenschädel und „Kopf des Vecna“. Der versklavte Githzerai „Dak'kon“, Scheusal „Annah“, die Tanar'ri „Grace“, die lebendige Fackel „Ignus“, Gnadentöter „Vhailor“. Und „Nordom“, ein von der Kollektivintelligenz der Modronen abgetrennter Modron. Der vier Arme, zwei Armbrüste und denselben Humor wie Informatikstudenten besitzt – also gar keinen oder einen, den nur sie selber verstehen. Die „Dame der Schmerzen“, Hüterin von Sigils Neutralität. „Trias“, der gefallene Deva. Die „Schädelsäule“ auf Baator. Cornugon „Fhjull Schlangenzunge“, der dazu verdammt wurde Gutes zu tun. Nachthexe „Ravel Rätselschön.“ Eisengolem „Coaxmetall im Belagerungsturm. Der Geist von „Deionarra“, die vom Namenlosen einst manipuliert wurde. Und Lumpensammler „Pharod.

Fazit – das tiefere Wesen eines Rollenspiels

Fragt man sich gerade, was gebrauchte Damenunterwäsche in Rollenspielen (insbesondere in Fantasy-Rollenspielen) zu suchen hat, lässt sich das schnell mit dem berühmten „Schmutzfaktor” beantworten. Perfektion ist bekanntlich schon dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann. Allerdings – eine dezente „Bremsspur” kann einem Produkt stets den letzten Schliff verleihen. Sofern man es nicht übertreibt. Im Design und in der Musik nichts Neues. Und auch hier stellt so ein Bruch mit Ecken und Kanten ein weiteres Puzzleteil dar, das neben einem ausreichend komplexen Regelwerk und einer fesselnden Geschichte eine gute Rollenspielerfahrung fördern kann. Womit immer greifbarer werden sollte, was dieses Spiel damals so herausragend machte. Fehlt zuletzt noch des Pudels Kern. Um den alten Goethe zu zitieren, bleibt die „Erfahrung des Lebens Meisterin”. Packt man noch Altersgenosse Humboldt mit dazu, hängt „alles mit allem zusammen” – eine Erkenntnis, die in jedem Individuum früher oder später zur Reife kommt. Der Weg und das Wesen eines Rollenspiels. Und in kaum einem anderen Computerspiel wurde diese Devise so konsequent und umfassend umgesetzt.

So mag es auf den ersten Blick unsinnig erscheinen, wenn ein harter Kampf gegen einen Abishai mit 8.000 Erfahrungspunkten vergütet wird. Gewisse Dialogoptionen aber spontan 300.000 EP bringen. Erinnert mich irgendwie an die Schulzeit. Wo ein Depp sich mal lautstark beschwerte, dass sein Geschwätz mündlich nur eine Vier im Zeugnis einbrachte. Wäre dieses Spiel zehn Jahre früher erschienen, hätte er vielleicht da schon erkannt, dass man dünne Inhalte nicht damit aufwertet, indem man sie nur oft genug wiederholt. So lehrte ihn spätestens „Planescape”, dass die Axt der Erkenntnis mehr wiegt als die stumpfe Erfahrung, ein Scheusal mit ein paar Hieben unter die Erde gebracht zu haben. Ein Prinzip, das zum Spielende seinen Höhepunkt feiert. Sofern man die Weisheit des Namenlosen maximiert hat. Denn nur dann lässt sich die ominöse Bronzekugel öffnen. Was nichts anderes als der Sinnesstein seiner ersten Inkarnation ist. Der alle Erfahrungen als auch seinen Namen beinhaltet. Die erhaltenen 2.000.000 EP kann man danach zwar nicht mehr groß verwenden, da das Spiel so gut wie zu Ende ist. Aber dafür weiß man, dass der Namenlose nun ein wenig Erlösung gefunden hat. Und auch seinen wahren Namen kennt. Bevor er in den Abgrund gezogen wird, um dort sein unumgängliches Schicksal einlösen zu müssen.

Leider weiß man mit dem Abspann auch, dass eine so fesselnde, fordernde wie gleichzeitig auch strahlende und überaus schmutzige Spielerfahrung so bald nicht wiederkommen wird. Dieses Werk ist und bleibt einzigartig. Ein Exot ähnlich dem Titanwurz. Der nur alle Jubeljahre blüht – und wenn sich die Blüte endlich öffnet, es erstmal wie auf dem Plumpsklo riecht. Nun, wahre Exoten haben es bekanntlich nicht leicht. Denn auch wenn das Spiel derzeit von Fans und Kritikern hochgelobt wurde, war es kommerziell kein großer Erfolg. Es war schon damals massenuntauglich, weil es Ansprüche und Hürden setzte, die viele eher abschreckten als einluden. Was heutzutage sicher noch viel gravierender ausfallen würde. Man stelle sich die Irritation vor, käme ein „Planescape: Torment” noch einmal als Vollpreisspiel für die übliche Menge an Klimper auf den Markt. Ein Opus magnum mit einer höheren metaphysischen Dichte als in den meisten Philosophie-Semestern – und knapp einer Million Wörtern an Text. Die einen noch nicht einmal vorgelesen werden. Und das in dieser Zeit. Wo die meisten Dussel schon damit überfordert sind, eine Geburtstagskarte halbwegs fehlerfrei zu verfassen, ohne dass ihnen ein Influencer vorher erklärt, wie man den Stift richtig herum hält.

Schreibe einen Kommentar